Les tapisseries de l’Apocalypse, commandées par Louis Ier d’Anjou à la fin du XIVe s. et probablement réalisées à Paris d’après les ébauches de Jean de Bruges, constituent un exemple important du regard qu’une époque peut porter sur ses propres crises. La peste, qui n’avait pas reparu depuis le VIIIe s., surgit en France en 1347. Un tiers de la population disparait. La guerre de Cent Ans commence par une série de défaites françaises, dont la désastreuse bataille de Poitiers en 1356. Certains accusent les Anglais d’empêcher la reconquête de Jérusalem en maintenant cette guerre avec la France, discours qui donne au conflit une saveur de guerre civile civilisationnelle. L’ambiance est sombre et l’expression artistique générale l’est également. La figure de la mort est beaucoup plus présente dans les œuvres. Les discours millénaristes gagnent en force en Occident. On pense à la diffusion des croyances de Joachim de Flore sur l’imminence de la fin des temps.

Pourtant, rien n’indique dans le texte biblique de Jean, qui inspire la tapisserie d’Angers, que le récit concerne d’abord la fin du monde ni, d’ailleurs, seulement l’avenir. Le terme « apocalypse » vient d’un mot grec (Ἀποκάλυψις) qui signifie révélation. Dans cette perspective, ce qui nous est révélé n’est pas forcément une fin du monde, bien que le Jugement dernier soit effectivement un élément central de la spiritualité chrétienne. Les tapisseries de l’Apocalypse sont l’une des représentations possibles du texte de Jean. Elles ont elles-mêmes servi de modèle à d’autres œuvres, beaucoup plus récentes. On pense au Chant du Monde de Jean Lurçat, tapisserie réalisée à partir de 1957.

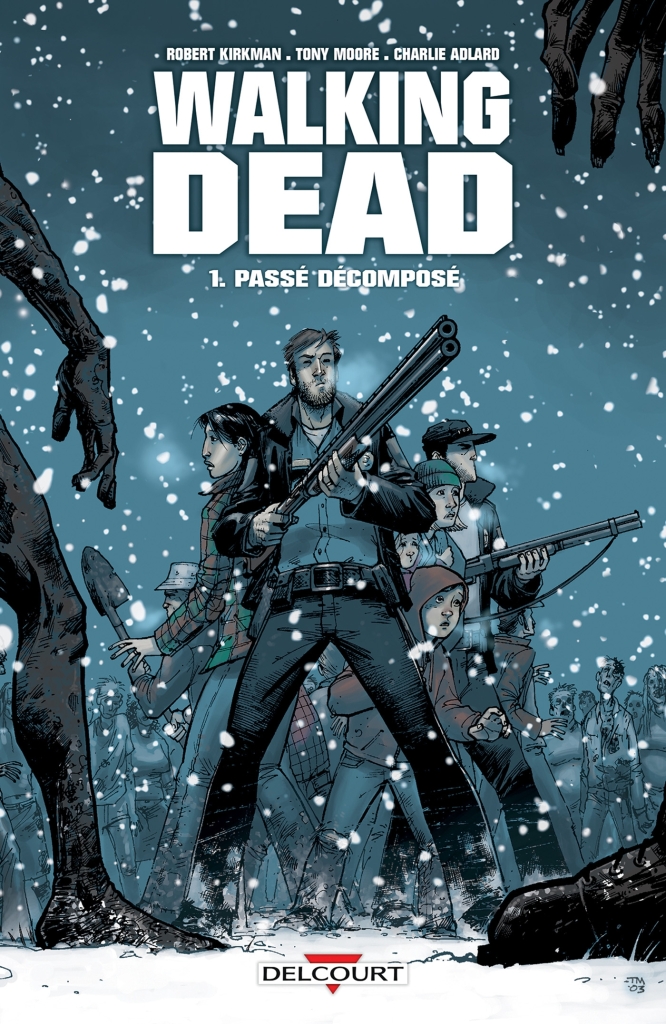

Dans cette perspective, le Centre de Création Contemporaine de Tours expose jusqu’au 21 septembre 2025 la tapisserie End and de Koen Taselaar, artiste néerlandais. Reprenant les codes et les filiations des créations précédentes, il y ajoute beaucoup d’éléments récents, en particulier ceux de la pop culture. L’ensemble est foisonnant, bariolé, fertile et ne manque pas d’humour, le tout organisé comme une sorte de danse macabre. Iron Maiden et les Aztèques y croisent Métropolis et Half-Life. A une époque où le thème de l’effondrement est omniprésent, le traitement est plutôt tragi-comique que vraiment désespéré. La fin est proche, on peut presque la toucher, elle est en tissu. C’est un capharnaüm, un bestiaire de logos et de monstres multicolores. Ils ont tous quelque chose à nous dire, ils dialoguent entre eux. La Bible discute avec Fallout.

Toutefois, le message s’est perdu quelque part, dans le concert des créatures. C’est peut-être le principal enseignement de cette œuvre. La fin et ? Quel est le point commun entre ces personnages, ces marques, ces principes ? Qu’est-ce qui les lie ? Le capital ? Dieu ? La sélection naturelle des imaginaires ? On préfère s’y perdre afin d’oublier le sujet. Mais le pourra-t-on toujours ? Non, End and nous le rappelle. On peut cacher par l’absence ou par le trop plein, mais dans tous les cas le problème que constitue la crise écologique va revenir, plus fort. Le mérite de cette œuvre est de jouer avec l’une des tactiques de dissimulation et de mystification préférées des sociétés d’abondance, la saturation, pour nous en montrer l’impasse. Cette impasse que nous essayons d’apprivoiser par l’art, l’humour ou les spiritualités, mais qui finira par nous domestiquer ou nous détruire.